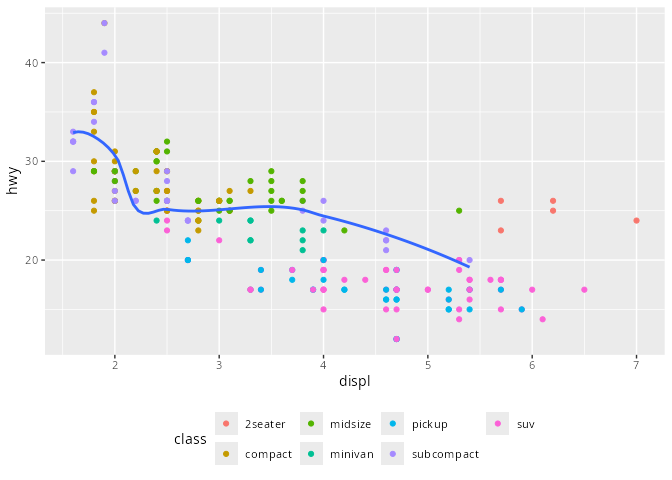

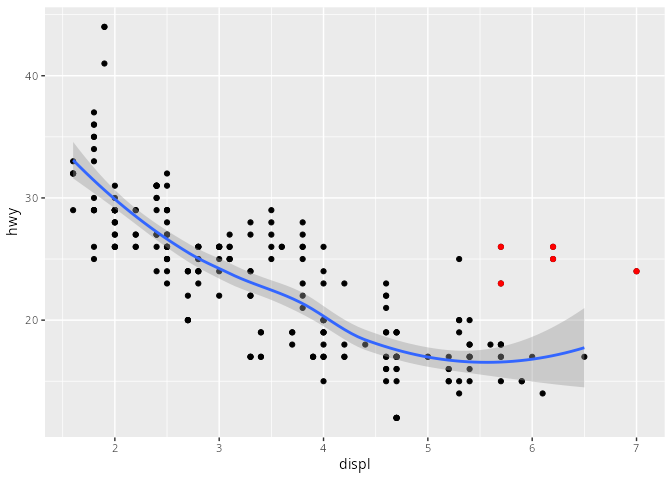

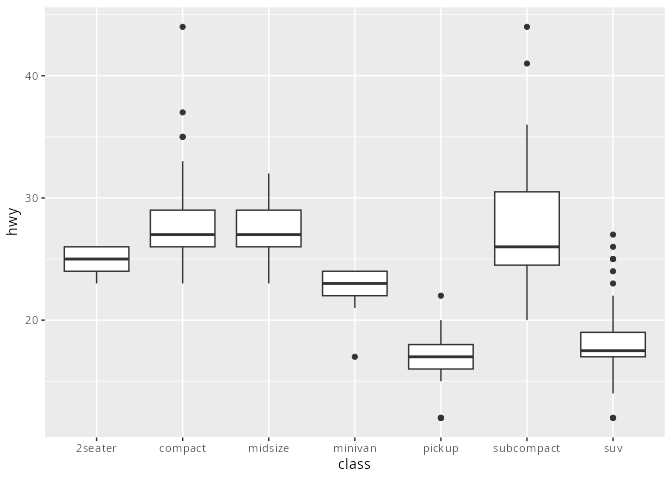

mpg# A tibble: 234 × 11

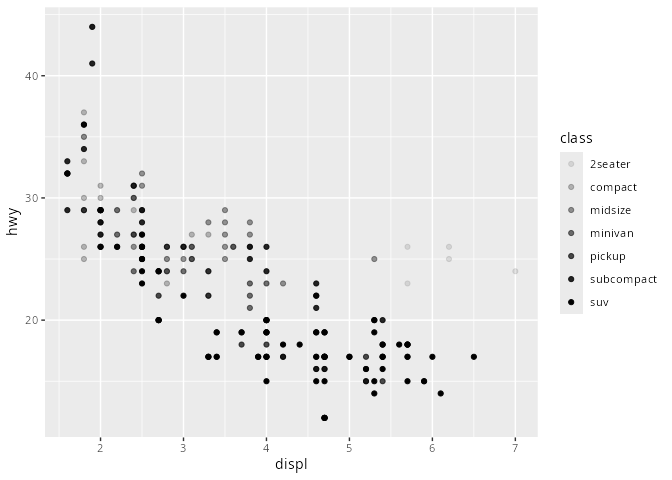

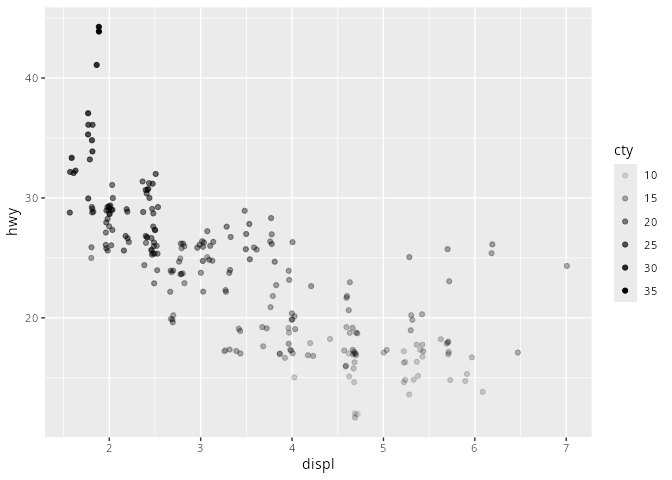

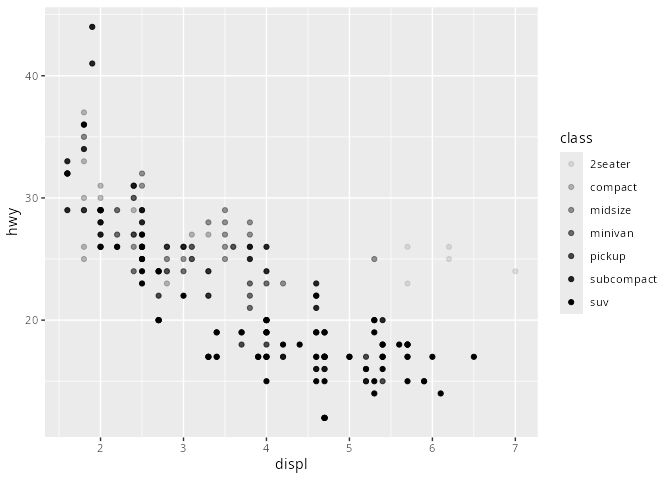

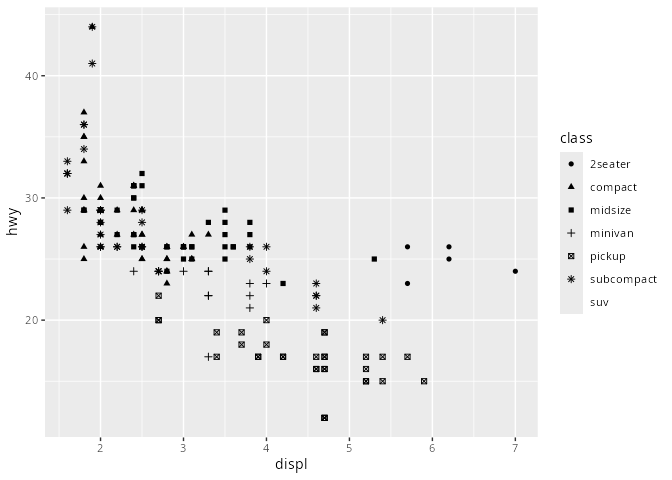

manufacturer model displ year cyl trans drv cty hwy fl class

<chr> <chr> <dbl> <int> <int> <chr> <chr> <int> <int> <chr> <chr>

1 audi a4 1.8 1999 4 auto… f 18 29 p comp…

2 audi a4 1.8 1999 4 manu… f 21 29 p comp…

3 audi a4 2 2008 4 manu… f 20 31 p comp…

4 audi a4 2 2008 4 auto… f 21 30 p comp…

5 audi a4 2.8 1999 6 auto… f 16 26 p comp…

6 audi a4 2.8 1999 6 manu… f 18 26 p comp…

7 audi a4 3.1 2008 6 auto… f 18 27 p comp…

8 audi a4 quattro 1.8 1999 4 manu… 4 18 26 p comp…

9 audi a4 quattro 1.8 1999 4 auto… 4 16 25 p comp…

10 audi a4 quattro 2 2008 4 manu… 4 20 28 p comp…

# ℹ 224 more rowsglimpse(mpg)Rows: 234

Columns: 11

$ manufacturer <chr> "audi", "audi", "audi", "audi", "audi", "audi", "audi", "…

$ model <chr> "a4", "a4", "a4", "a4", "a4", "a4", "a4", "a4 quattro", "…

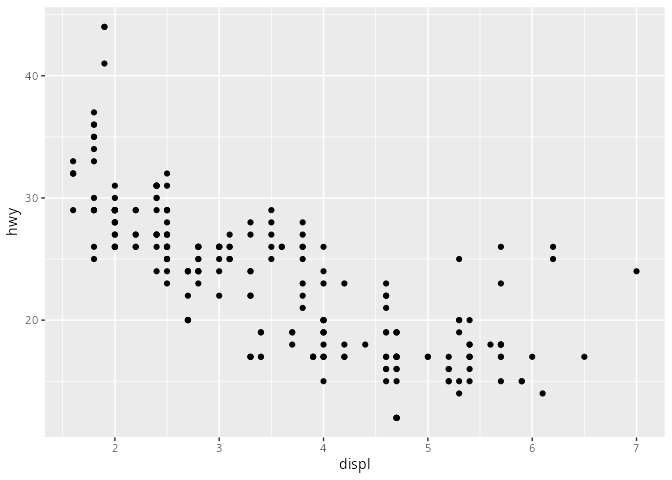

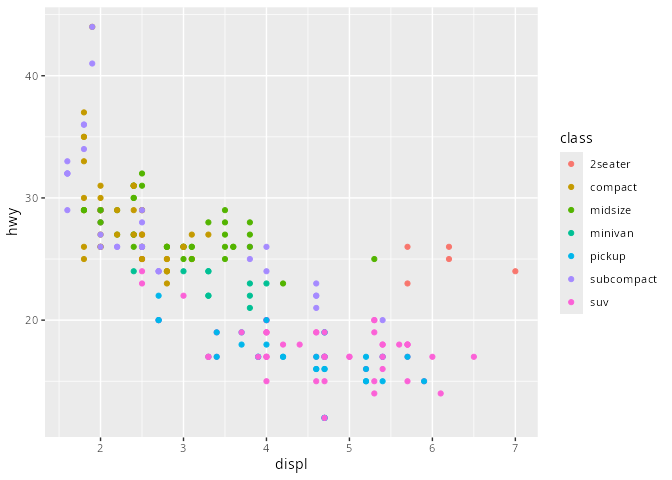

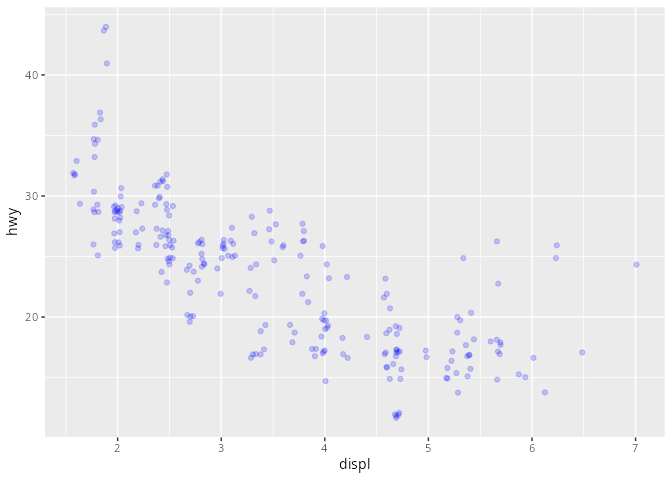

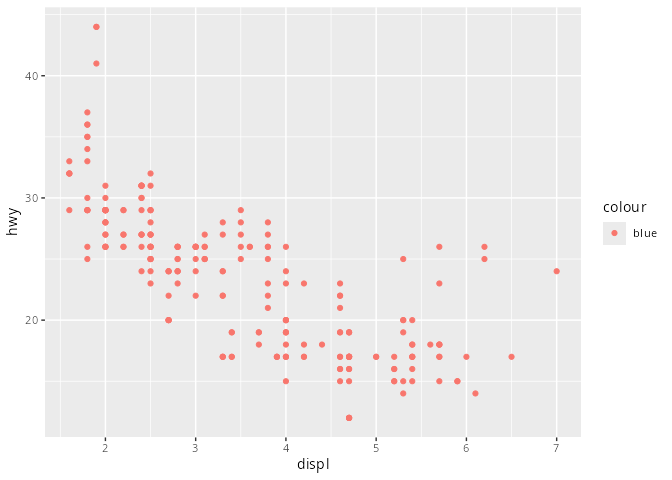

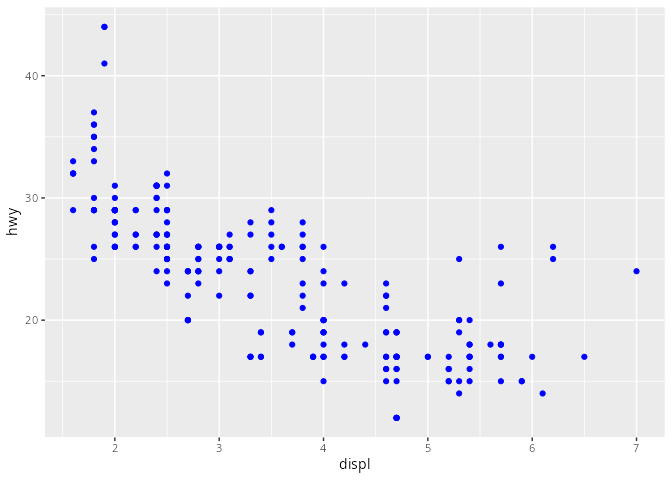

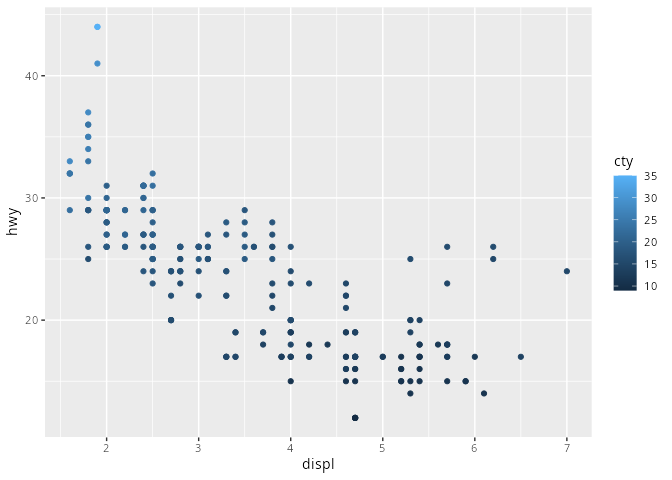

$ displ <dbl> 1.8, 1.8, 2.0, 2.0, 2.8, 2.8, 3.1, 1.8, 1.8, 2.0, 2.0, 2.…

$ year <int> 1999, 1999, 2008, 2008, 1999, 1999, 2008, 1999, 1999, 200…

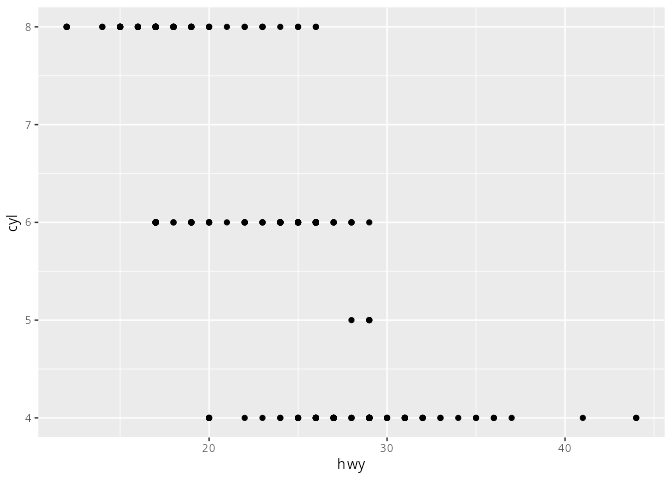

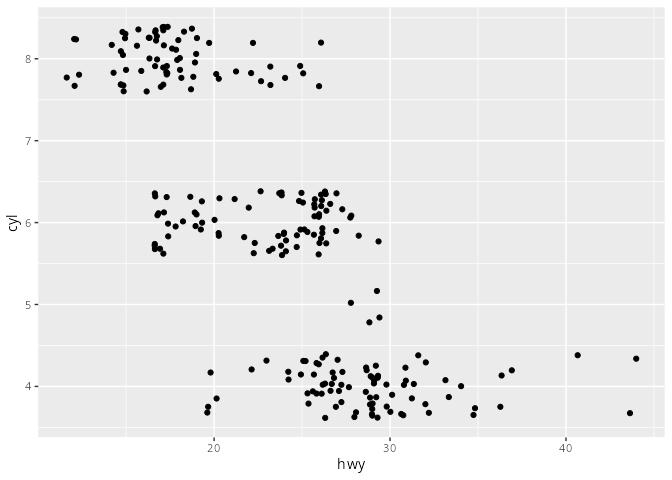

$ cyl <int> 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, …

$ trans <chr> "auto(l5)", "manual(m5)", "manual(m6)", "auto(av)", "auto…

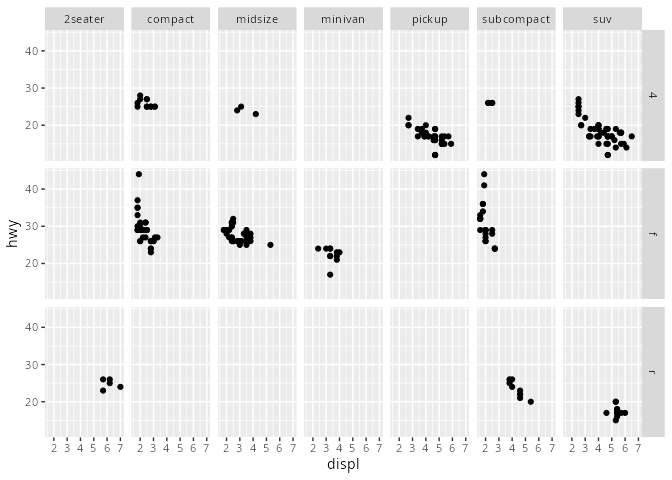

$ drv <chr> "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "4", "4", "4", "4", "4…

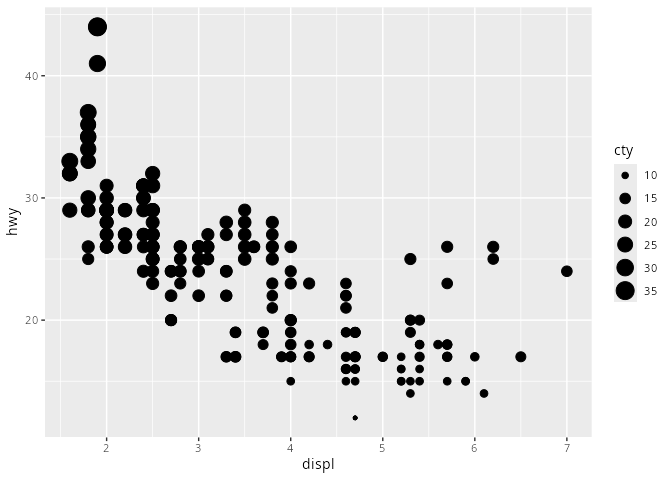

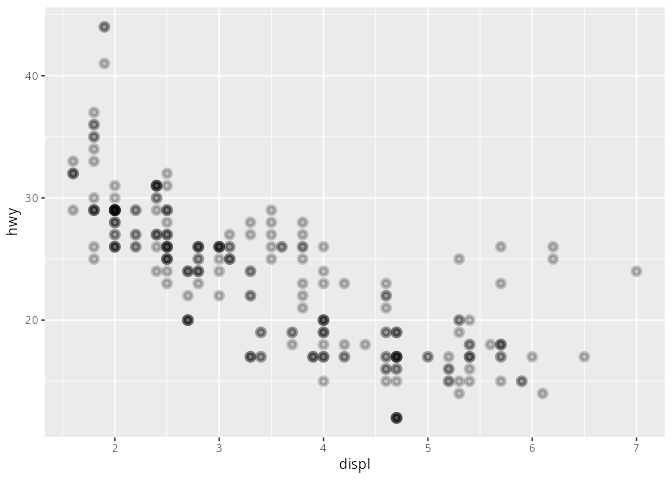

$ cty <int> 18, 21, 20, 21, 16, 18, 18, 18, 16, 20, 19, 15, 17, 17, 1…

$ hwy <int> 29, 29, 31, 30, 26, 26, 27, 26, 25, 28, 27, 25, 25, 25, 2…

$ fl <chr> "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p…

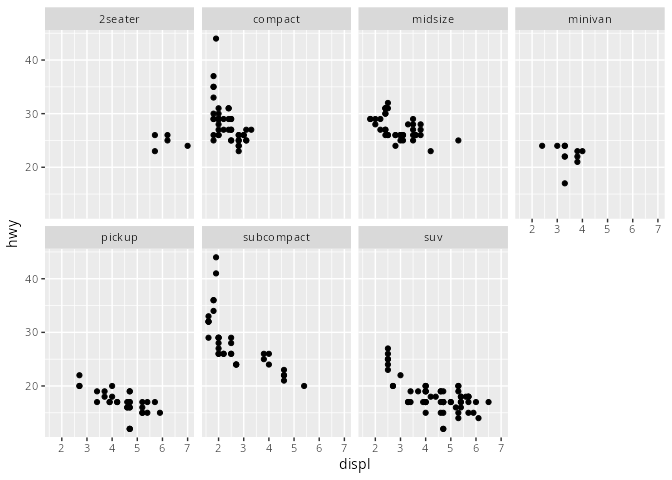

$ class <chr> "compact", "compact", "compact", "compact", "compact", "c…